「ひらやすみも人生も次がある」「思い出のバンクーバー競馬場」「ピカの主治医はGemini」「渋谷陽一とヒップホップ」ほか

■12月1日 寒い寒い、ジゴクジゴク

今日は冷えた。明け方氷点下になっていた。奥様は、鳥たちの越冬をどうしようかと毎年考えている。水が凍ってしまうので、ハミングバードに給餌できないんだよね。

今日は冷えた。明け方氷点下になっていた。奥様は、鳥たちの越冬をどうしようかと毎年考えている。水が凍ってしまうので、ハミングバードに給餌できないんだよね。

#ばけばけ 「日本は屋内が寒すぎるジゴク」は、カナダ人もいうなーw 俺と奥様が借りてた長野の借家は冬、窓の内側に氷が張っていた。ジゴクジゴク。

■12月4日 「ひらやすみ」も人生も次がある

#ひらやすみ ああ、明日が最終回なのか。はー。…俺も旧米軍基地跡の廃墟番人という、「一生続くわけじゃない、終わりがあるからこそ儚く、尊く、美しい(by佐野華英)」ヒロトのような人生の一時期があり、いまカナダで暮らしているのだ。

昔バイト先に鬼龍院のように、先輩社員のミスを延々詰める若手がいて、「イヤもういいから仕事しましょうよ」と口を挟みそいつに嫌われたことがある。別のバイト先にも同種がいて、どちらも体育会系だった。上昇志向なくて趣味で笑い合える文化系のほうがイージーだよな多分。

■12月5日 「ひらやすみ」最終回

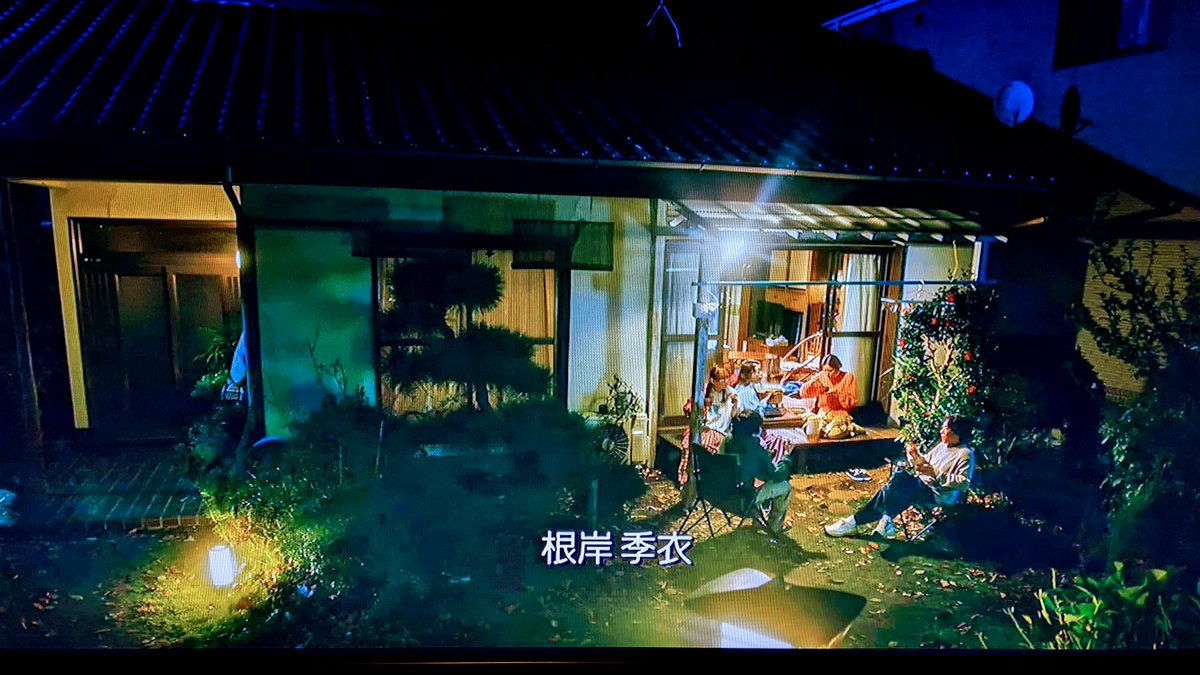

#ひらやすみ 最終1回前で弓を引き絞り、最終回で放たないとはこのドラマらしい。人生はいつも、たとえ終わりがあっても続きがあるしね。

#ひらやすみ 最終1回前で弓を引き絞り、最終回で放たないとはこのドラマらしい。人生はいつも、たとえ終わりがあっても続きがあるしね。

帰宅した立花さんの笑顔で、I don't know why I didn't come(なんで行かなかったのかしら)というノラジョーンズの甘く切ないデビュー曲を思い出した。最高の夜ドラでした。

■12月6日 わが家博物館の所蔵品

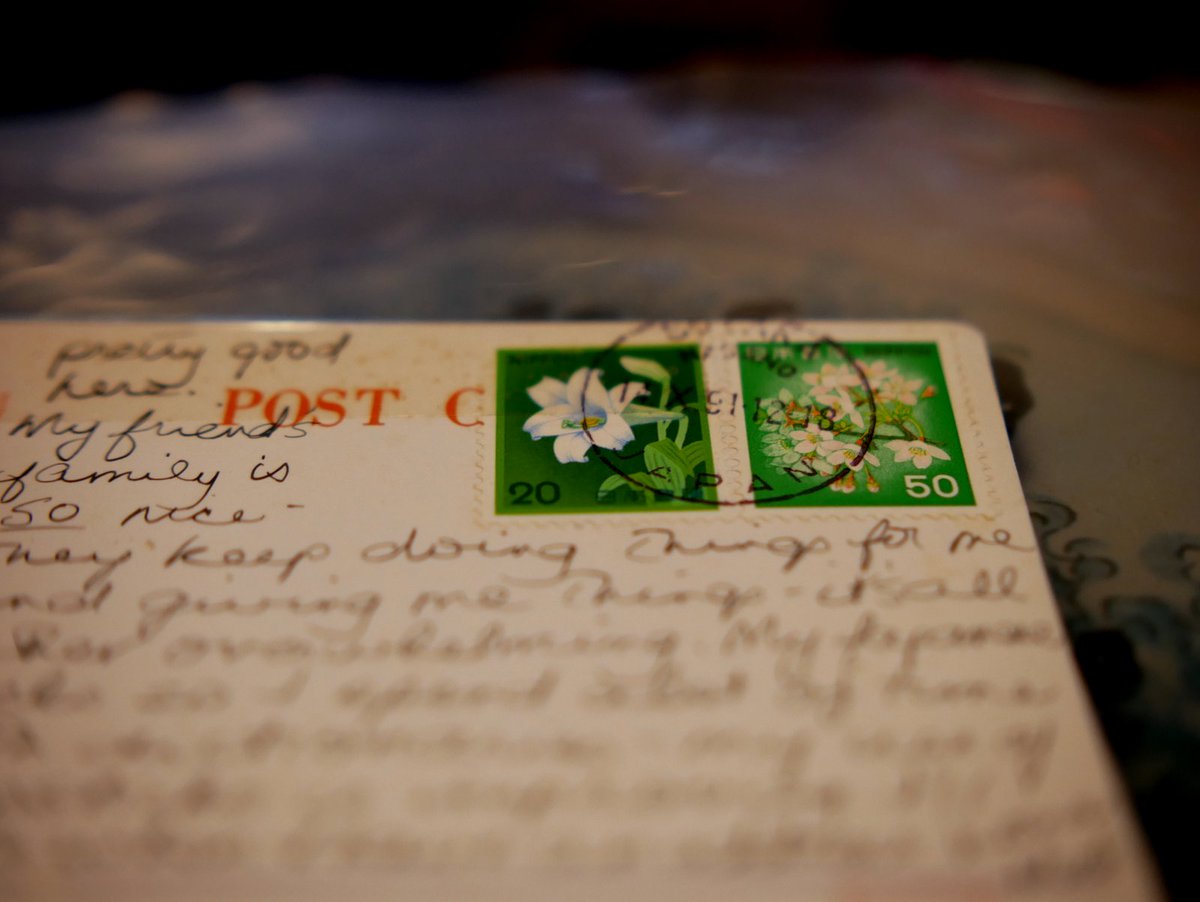

こないだ、うちの奥様が初めて日本に住んだときに「まだ仕事もアパートも決まってないけど、友だちの家族に親切にしてもらってるから大丈夫」とカナダに送った絵葉書が出てきた。もしうちの家族の博物館があったら、これは所蔵品だなあと思った。切手は70円だった。

こないだ、うちの奥様が初めて日本に住んだときに「まだ仕事もアパートも決まってないけど、友だちの家族に親切にしてもらってるから大丈夫」とカナダに送った絵葉書が出てきた。もしうちの家族の博物館があったら、これは所蔵品だなあと思った。切手は70円だった。

奥様はこないだ大学まで過ごしたノバスコシア州ハリファックスに帰郷し旧友たちと会ったのだが、アジア系スーパーで日本のお菓子やせんべいをしこたまお土産に仕入れていき喜ばれたそうだ。奥様も娘も日本へのloyalty、忠誠心があるんだよね。

■12月6日 思い出のバンクーバー競馬場

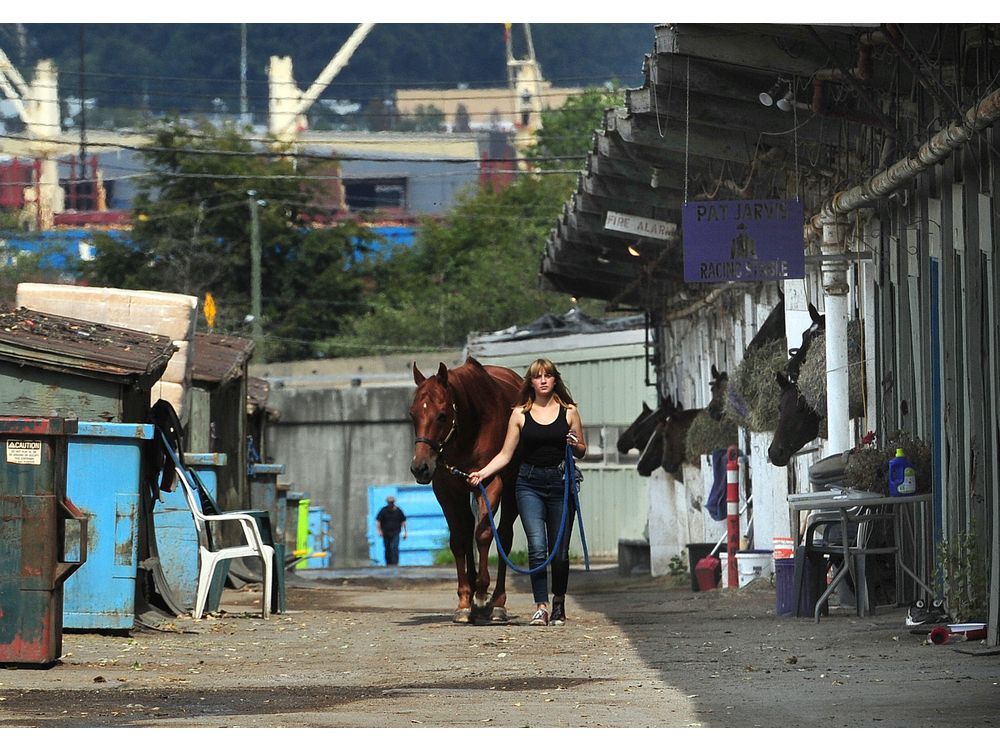

ヘイスティングス競馬場には昔、馬好きの父を連れ行ったことがある。バンクーバーの中心部から車で30分ほどの公園の端に作られた、1周ちょうど 1000mの小さなかわいらしい競馬場だった。馬が近くで見られて楽しいし、1200mのスプリントでも馬たちが2度もドドドと目の前を駆け抜けてくれる。(C) Hastings Park

パドックもスタンドも小さくかわいらしい。馬専門家のカズオ父はパドックで馬を見て、4レース中3レース当てた。すごい(笑)。(C) Hastings Park

何レースか買ったが小回り短距離の先行優位な競馬にやがて飽き、父の希望で厩舎エリアに入れてもらい(日本のホース関係者なんですドウモーつって挨拶して)、関係者専用馬具屋で買い物をした。

ヘイスティングス競馬場の厩舎エリアは、馬好きには夢の園であった。これからレースに出る馬たちがウシ・ウシと気合いもあらわに歩き回り、レースを終わった馬たちが体から湯気を立てクールダウンしていた。充満する馬のにおい。馬屋から顔を出して余所者を珍しげに見やるかわいい馬たち。すごい。隣接の遊園地が見える。(C) Hastings Park

ヘイスティングス競馬場の厩舎エリアは、馬好きには夢の園であった。これからレースに出る馬たちがウシ・ウシと気合いもあらわに歩き回り、レースを終わった馬たちが体から湯気を立てクールダウンしていた。充満する馬のにおい。馬屋から顔を出して余所者を珍しげに見やるかわいい馬たち。すごい。隣接の遊園地が見える。(C) Hastings Park

俺は案内の厩務員に「こりゃすごいですね」と礼を言った。「みんな現役のレース馬ですからね。日本じゃこんなところ入れませんよ、父も弟も興奮してますよ。イヤーありがとう」。まわりは西部劇に出てきそうな荒くれ男と野生味あるカウガール風厩務員ばっかりだった。かっこいい。(C) Hastings Park

俺は案内の厩務員に「こりゃすごいですね」と礼を言った。「みんな現役のレース馬ですからね。日本じゃこんなところ入れませんよ、父も弟も興奮してますよ。イヤーありがとう」。まわりは西部劇に出てきそうな荒くれ男と野生味あるカウガール風厩務員ばっかりだった。かっこいい。(C) Hastings Park

おめあての馬具屋は父親にしか分からない宝の山だった。馬具英語など俺は知らないので通訳に困ったが、父が身振り手振りで「ソエ(馬の筋肉痛)の薬」と説明するとおばちゃんに通じて、「うちの競馬場じゃみんなこれを使うわよ」と望みの品物が出てくるのが可笑しかった。

「馬の高首を直すトウラク(ハーネスの一種)はないですかね」と父がいうとさすがに身振りでも通じず。すると裏から出てきた店の旦那が「ははん、あれだろう、馬の頭を低く、姿勢をよくして走らせる、ね?」と一発理解してくれた。「そうそう、ヘッドヘッド」と父が答えると、にっこり笑って裏から在庫を出してきてくれた。すっかり話が通じてる(笑)。

日本じゃ当時まだ岡部ほかプロしか使ってないという珍しい手綱など父はたくさん買い物をした。日本より馬具が大幅に安く、日本円も強かったのだ(60円台、今の倍!)。おばちゃんも喜び値段を負けてくれ、父は大満足だった。カナダの競馬ピープルはおおらかで親切だねえと皆ハッピーな日だった。いい思い出🙂

父母と弟がバンクーバーに来たのは1995年、俺たちの結婚式のためだった。みんな若い!

■12月6日 Jリーグ最終戦

カナダからはYoutubeで柏・町田が見れる。町田はかなりな難敵だなこれは。しかし勝たねば。◆LIVE FOOTBALL FROM JAPAN | Kashiwa Reysol vs FC Machida Zelvia | 2025 J1...

柏vs町田 英語アナは町田相馬がボールに触ると「デンジャラスマン・ソーマ!」とコールしている。柏を応援する身からみると危険だよねえ彼は。

柏vs町田 柏ようやく先制。しかし鹿島リードという経過が入ると、英語アナがit's very unlikelyとほぼ消えた柏の優勝可能性を説明していた。Jリーグの英語放送をやってるのはどういう人なのか、MLSのアナよりうまくて面白い。チームや選手をよく知っているし、言葉にサッカー詩がある。

柏vs町田。試合終了。英語アナは最後、リーグ戦を6連勝して鹿島に追いすがった柏に対し、『What a remarkable effort it was!』 と称賛の言葉を述べていた。本当だよね。なんという目覚ましい頑張りであったことか。お疲れ様でした柏、おめでとう鹿島。

■12月7日 【MLS決勝】バンクーバーの健闘

|

| MLSはスターシステムなので、常にバナーは こうして旧欧州スターvs旧欧州スターとなる。 |

続いて #MLS マイアミvsバンクーバー コミュニティセンターでを観戦。

スキル優位なマイアミがキープするもバ軍は落ち着いて奪い攻めるという展開だったのだが、ループでうまく裏を取られ焦ってカバーし、オウンゴールを与えてしまった。残念。まあ強いとは感じない相手。追いつこう。

バ軍は準決勝は落ち着いたいいゲーム運びだったのだが、この決勝はアウェイの雰囲気に飲まれラフになっていて良くない。メッシが絡むとワーと盛り上がりすぎるのだが、落ち着けば怖い相手ではないのだ。昔のメッシとはさすがに違い、1対1なら止められる。

35分、アジリティで上回るバ軍がファウルを何度も得てペースを掴む。これは追いつける。追いつこう。前半最後15分はバンクーバーのゲームだった。バンクーバーは若いのである。速く、走れて、何度もリピートできる。カナダ代表と似ている。勝てる。

◇ ◇ ◇

後半、バ軍の勢いは止まっていない。常にデュエルを仕掛け振り回している。6割支配。早々に追いつきたい。

60分バ軍完璧な崩しからゴール、同点! 当然である。追いついた上に攻め続け、シュートの嵐となっている。常にデュエルで勝負するいいチームだホワイトキャップス!

ああ70分バイタルでバ軍にミス。メッシに奪われデパウルに流し込まれた。スターの大仕事で完全にムードが変わる。痛い。2-1。

さらにもう1点。グエーやられたァ…。

◇ ◇ ◇

#MLS 決勝:マイアミvsバンクーバー 総合的に、22年W杯のカナダvsクロアチアのような、あるいは前々回までの日本代表vs強豪国のような試合だった。走力でまさるバンクーバーが局面では常に上回りながら、わずかなクオリティと経験の違いでベテランスター軍団にやられてしまうのだ。この悔しさは日本も身に覚えがありまくる。

メッシもブスケツもアルバも単独デュエルではバンクーバーの若手に勝てない(簡単には抜けないし、スピードで振り切られる)のだが、アイデアとタッチで試合を決めてしまう。集団でTVを見てると叫び声で実況が聞こえず誰がプレーに関わったかわからないのだが、リプレーを見ると2点目3点目のアシストはメッシだった。さすがであった。

一方のミュラーは、公衆TVではどこにいるのか分からなかった。バンクーバーはサイドをスピードで破ってから真ん中に集め、トップ下のミュラーが散らすか決めると狙いが明確だったので、バイタルでガチマークされ仕事ができなかったのだろう。トップ下にボールが行くなと俺が見ていてもわかったので。

フロリダが3点目を取ると、試合終了前から潮が引くようにパブリックビューイングの観客が消え、この少年と俺だけが残った。集団で見てるとやはりカナダ人、というかスターシステムどっぷりのMLSのサッカーリテラシーは低いなあと思った。メッシが触ると大騒ぎになり、彼の超遠いFKを高岡がキャッチしただけで歓声が上がるのである。イヤそこまでメッシ怖くないってw 3点目のボレーで出したアシストなど技術はいまだにすごいが。

まあMLSはベテラン欧州スターが技術と経験と格で活躍でき、お金がよく回る幸せなリーグではあるのかもしれない。

■12月8日 ピカの主治医はGemini

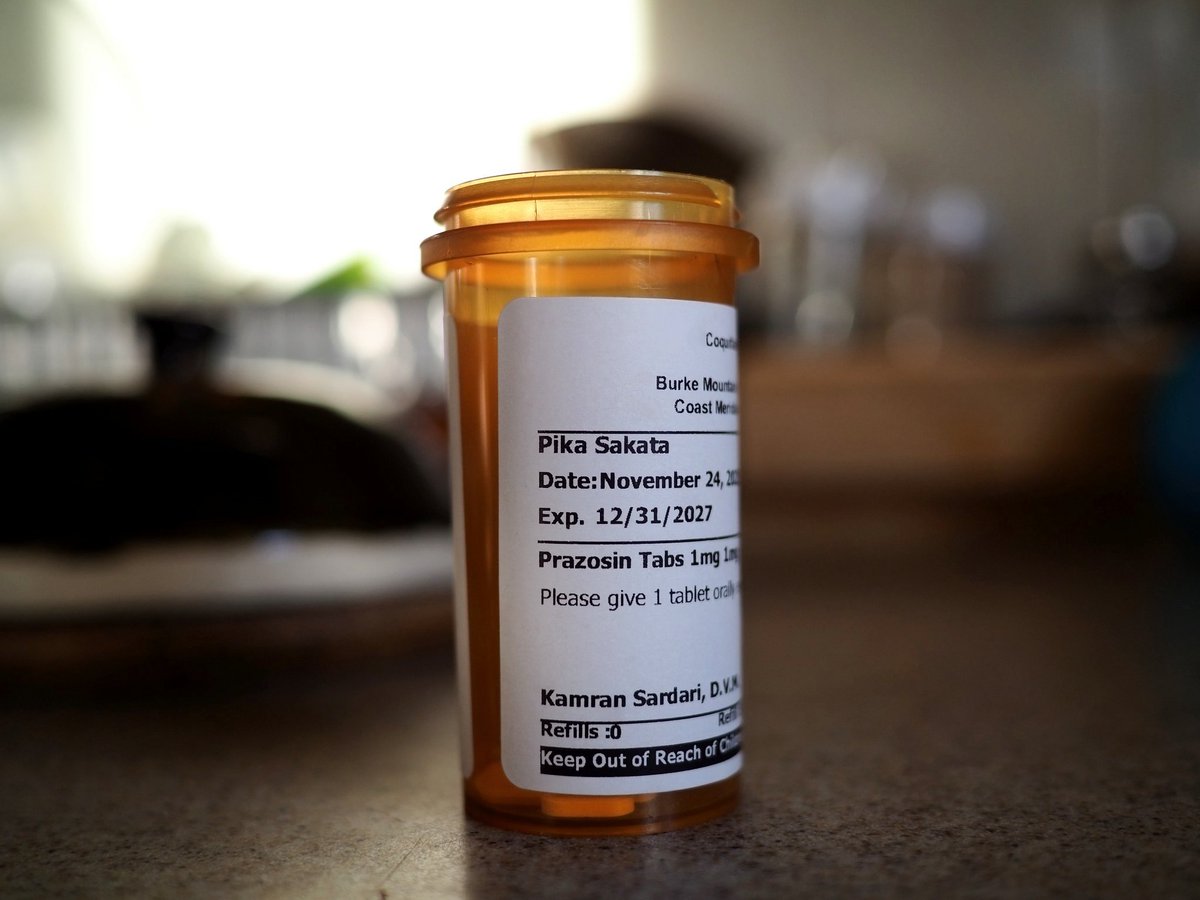

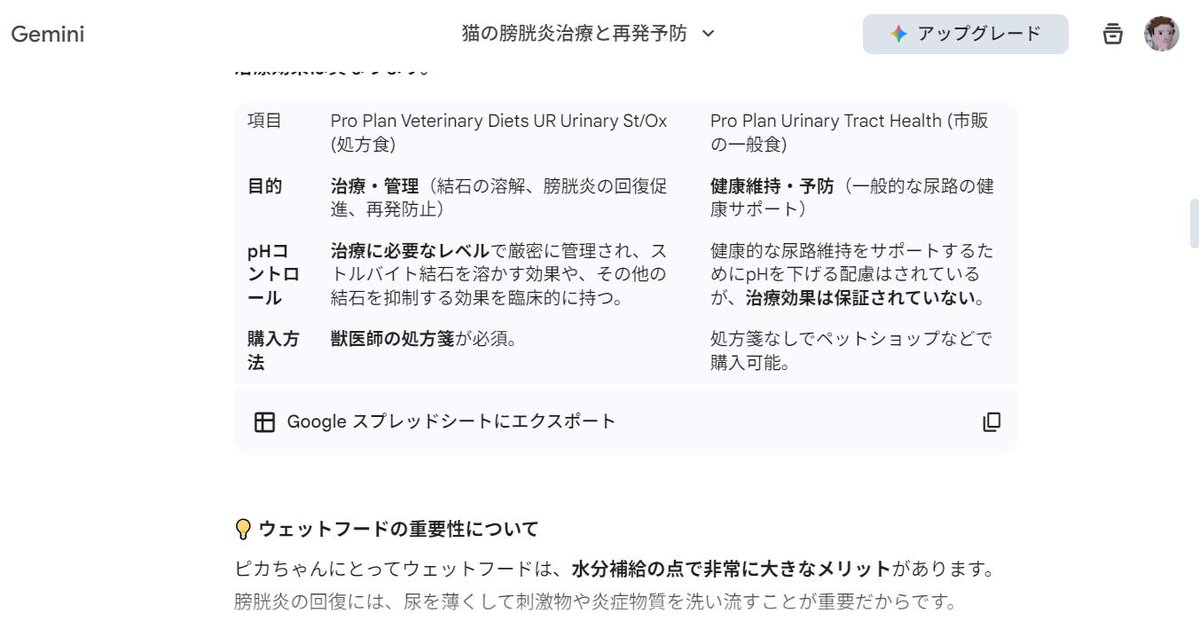

膀胱炎を起こしたうちのピカは、尿検査で結晶はないとわかったが薬は最後まで飲むことと指示されており、結石を防ぐ特別なフードを食べている。薬のラベルに名前が書いてあることに娘が気がついて、カワイー! と喜んでいた。たしかに🙂

特にこうして検査結果の数値の意味を教えてくれるのが、超ありがたい。ここまでこと細かに教えてくれるほど獣医はヒマではない。その場で聞けば教えてくれるが、お医者なんてその場では何を聞けばいいのか、患者には分からなくて当たり前である。

Geminiは発症の日からのピカの経過・投薬・食餌・排泄状況を、俺の質問から記憶している。そして「○○日めにこうだったので、現在のこの状況は○○と考えられます。改善が認められますね」と医学的知見をもたらしてくれるのである。ありがたい。心強い。 主治医はGeminiって感じである。

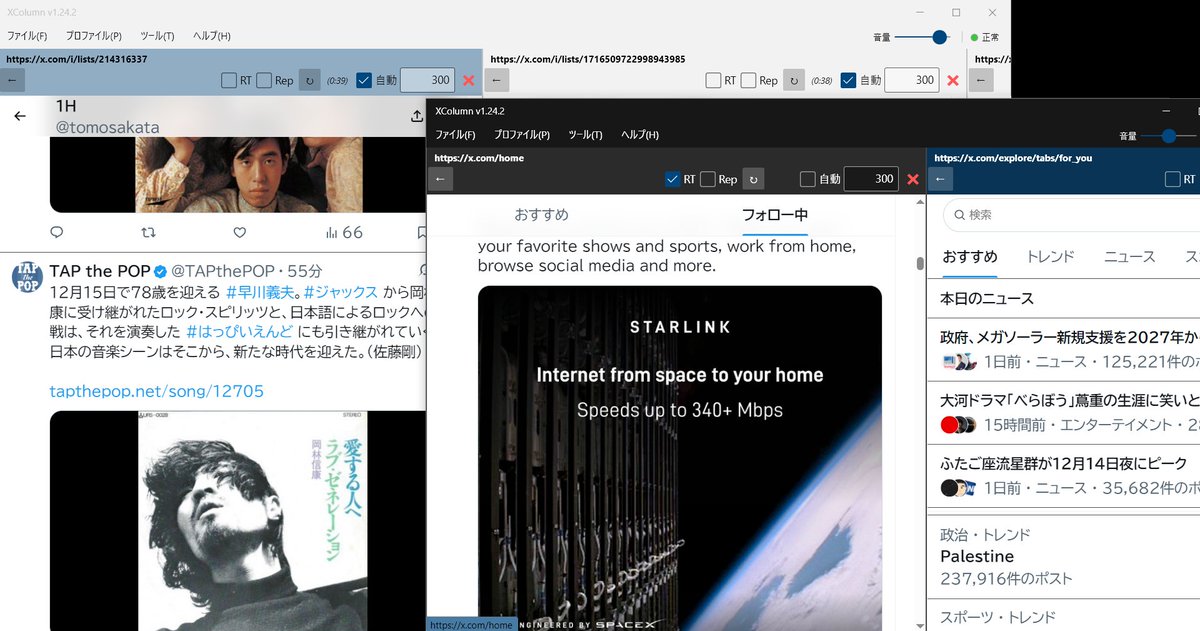

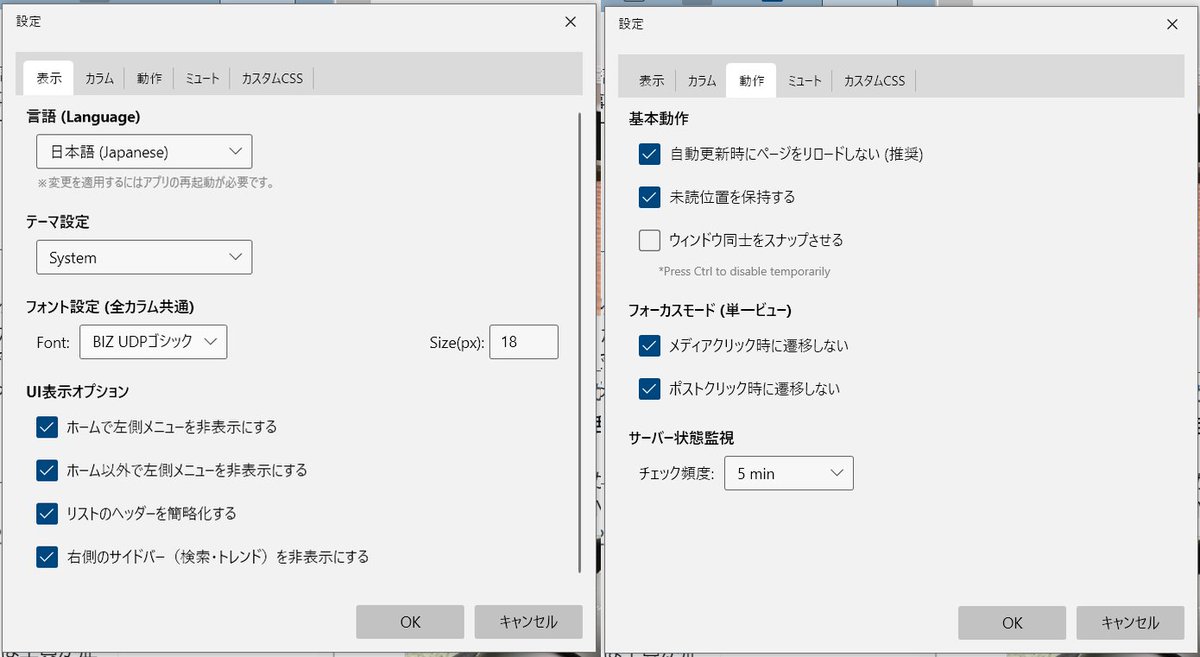

■12月10日 【OTD代替の完璧Twitterアプリ】XColumn

先月大凍結まつり(※事前警告もなしに、OldTweetDeckの使用者全員推定数万アカウントが数日間一斉凍結された)となったOldTweetDeckの代替として開発されているTwitterのスタンドアロンアプリ #XColumn は現在、

②キーボード操作でカラム横断してスイスイ読め

③自動更新しても未読位置を見失わず

④不要なRTは非表示にでき

⑤さらに【ワードミュート】まで昨日搭載

と、代用OldTweetDeckとして見事なデキです。私はここ1週間完全に移行しており、快適です🙂

さらにOldTweetDeck凍結以降X公式では不可能だった複数アカ運用(俺は実家の店の告知を手伝っている)も、XColumn の [プロファイル] 機能で可能だと気がついた。別アカでログインした独立セッションを開けるのだ。こうしてヘッダーを色分けし区別もできる。すばらしい。

#XColumn は OldTweetDeck をも超えている部分がある。OTD/X公式はツイ廃が1日使ってると読み込みレートを超えがちで、数時間フィードが止まるという問題がある。回避法はない。XColumnは無駄な読み込みをしてないのかなんなのか、レートリミットがまったくかからないのだ。素晴らしい。

#XColumn とはつまりEdgeのコアを使ったTwitter専用のWebブラウザであり、合法なのである。イーロン圧政を怖れることなくOldTweetDeckと同等の環境を手に入れ、Twitterを再び自由に使えるようになったのだ。masherさんすばらしい。

【#XColumn 有能】インストール後にデフォルトはオフになってる各種オプションを全部オンにすると、動作ほぼほぼOldTweetDeckになります🙂 github.com/mashersan/XCol…

本家OldTweetDeckももう危険なAPIは使ってないと作者dimdenさんが書いているが、やはり一度イーロン式の事前警告なし凍結を食らうと常用するのは怖くて、マルチアカウント操作などが必要なときに開き、さっと用事を済まし閉じる感じとなっている。

XColumnでマルチアカウントも使えることを発見し、今はOldTweetDeckを開く理由はリスト編集くらいしかなくなってしまった。それくらいXColumnは完璧なTwitterクライアントなのである。現時点で誰にも知られないと思うけれど。

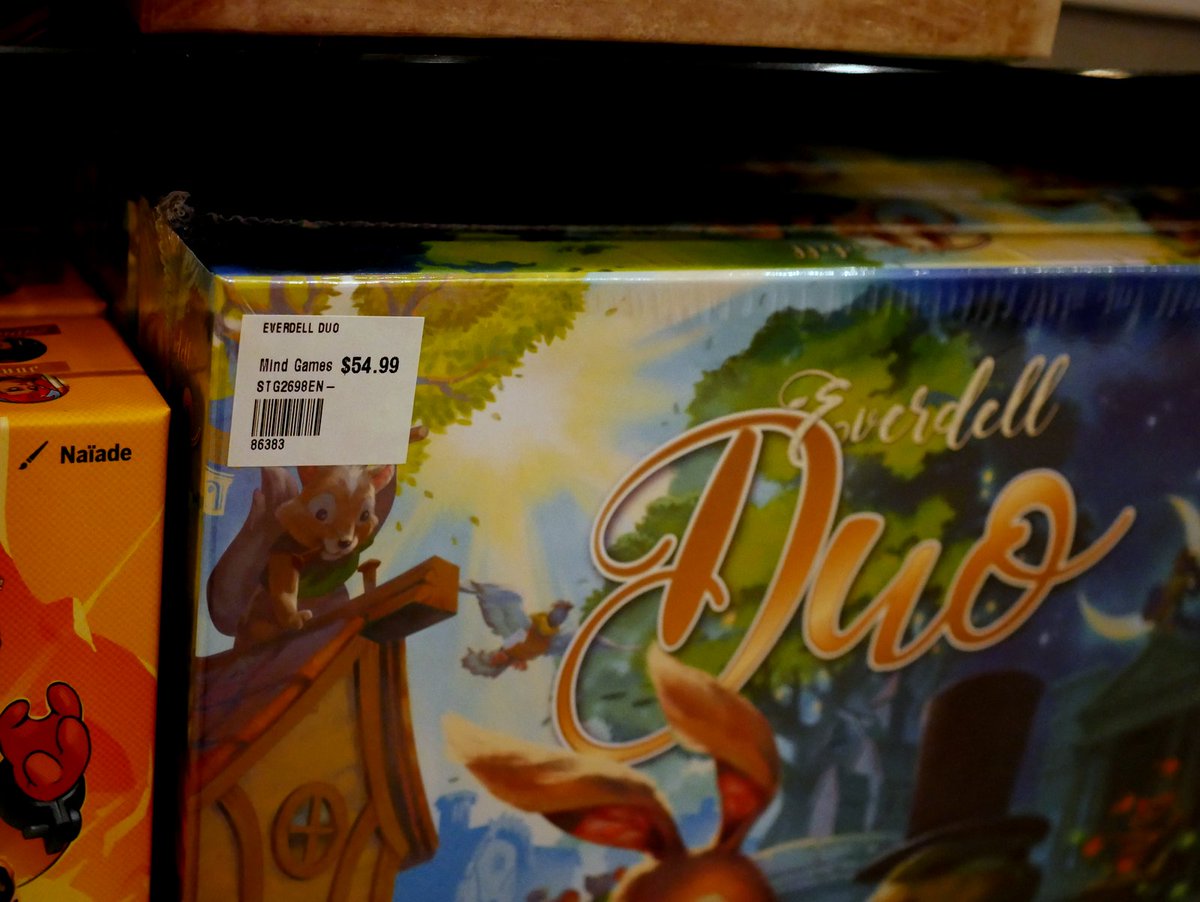

■12月11日 クリスマスのボードゲーム準備

クリスマスプレゼントを探さねばとモールを訪ねる。季節の屋台がやはり出ていてかわいらしい。

久しぶりにボードゲームを奥様にあげたいのだが、ゲームシーンをフォローしてないので何がいいのかわからない。一般トイショップじゃ品揃えもイマイチかも。調べよう。(写真のクニツィアRebirthの豪華版をあとから交換で手に入れた)

クリスマスに買いたいボドゲについて、「クニツィアのリバースってどんなゲームなの?」「アグリコラの2人用は?」とGeminiに質問しまくっている。イヤハヤこんなに役立つツールはもはや手放せない。動画生成とかのほうは制限されても俺はいいけど、こういう相談相手機能はなくなさないでほしい🙂

■12月13日 渋谷陽一とヒップホップ

NHKラジオで渋谷陽一追悼番組『渋谷陽一三昧』。

(42"~)チャボ仲井戸麗市。「あの日あの頃/それは若葉の頃/Green Leaves of Summer/俺たちがいた夏」…年を取り友をなくしたシンガーが歌う、なんて歌詞なのか。冒頭の「スターティングオーバー」は見事だったねと声を震わせていた。「ちくしょう、うまく歌えなかったな」と笑っていた。胸がいっぱいだ。

NHK渋谷陽一番組は、かつてのリスナーが #渋谷陽一 宛に送るようなリクエストを読み曲をかける番組になっていた。ボウイ「ロックンロールの自殺者」。友だちがパーティで酔っ払ってこの曲の一節を歌ったことがある。なんとカッコいい酔っ払いなのかと思った。

チャールズ・ミンガス「Goodbye Pork Pie Hat」。ジェフベック版のこの曲を俺が聞いたのも多分、渋谷陽一サウンドストリートだったんだろう。そういう思い出の小路を振り返るような番組だ。オリジナルもジェフベック版も最高だな。

◇ ◇ ◇

最初からもう一度聴き直した。渋谷陽一が最新音楽を常に追っていたという話と共に

Guerrilla Radio / Rage Against The Machine(ヒップホップとハードロックを融合させた名曲)

The Loneliest / Maneskin(2020年代を代表するロック・アンセムの一つ)

Green Mind / Dinosaur Jr.(元祖オルタナティヴ/USインディ・ロックの教科書)

vampire / Olivia Rodrigo(自分を赤裸々に綴る現代のポップ・ロック・アイコン)

などがかかった。(この一言解説もGemini)

なるほどどれもそのときどきの時代性ある優れた音楽だろうと感じたが、前半の、渋谷陽一の紹介で俺たちの音楽受容、音楽世界をガラリと変えたロック古典ミュージックたちと比肩するほどのものは感じなかった。そしてやはり最後のZep連発に、気持ちがフルフルと持ってかれた。

渋谷は晩年の政治社会ポッドキャストでも、「いいものは売れる。ヒップホップが天下を取ったのは優れていたからだ」とたびたびヒップホップを褒めていたが、今回この番組を聴いて彼のヒップホップ褒めは、最新ヒットのどこが優れているのかを読み解く職業的手癖からだったのだろうなと思った。

この番組で聴いたEminemはカッコよかったがああした音の革新性はたとえばトーキング・ヘッズにだって驚かされたし、Rage Against The Machineの曲は二度聴いて思い出せない。ManeskinとDinosaur Jr.はソリッドなロックで、Olivia Rodrigoは歌詞がよかったな。

NHKなどで優れた日本語ラップ(女性に多い)を聴くと、ヒップホップというのはいくつかの音のアイデアの上に言葉をいかに快感を持って乗せていくかというアートフォームだと感じる。俺にロックが絶対必要なのはコード、リズム、リフ、アンサンブル、リリック、そして演奏技術の総合体験だからであって、ヒップホップはその多くを省いた機動力重視のマシーンなのだ。そして彼らが省く要素が俺には不可欠なのである。

■12月14日 高市擁護派は勘弁してくれ

イヤ中国はあんな国なんだから、政治家の失言であの国に揚げ足を取られ、国民を困らせるのは勘弁してくれという話でしょ。虎の尾を踏んだ者がなんとかしろと。なのに擁護派は「中国の肩を持つのか」とトンチンカンなことをいう。元議員までもが、わかってるくせにこういうことを言う。バカバカしい。 x.com/ShioriYamao/st…

■12月15日 不要ボードゲームを売りに出す

クリスマス用にボードゲームを探していて旧作は入手困難と知り、中古市場も眺めてみて、うちにも買ったきりプレイしてないゲームがあるなと気がついた。マーケットに出せばほしい人はいるだろう。とりあえず商品写真を撮ってみるサンデー。